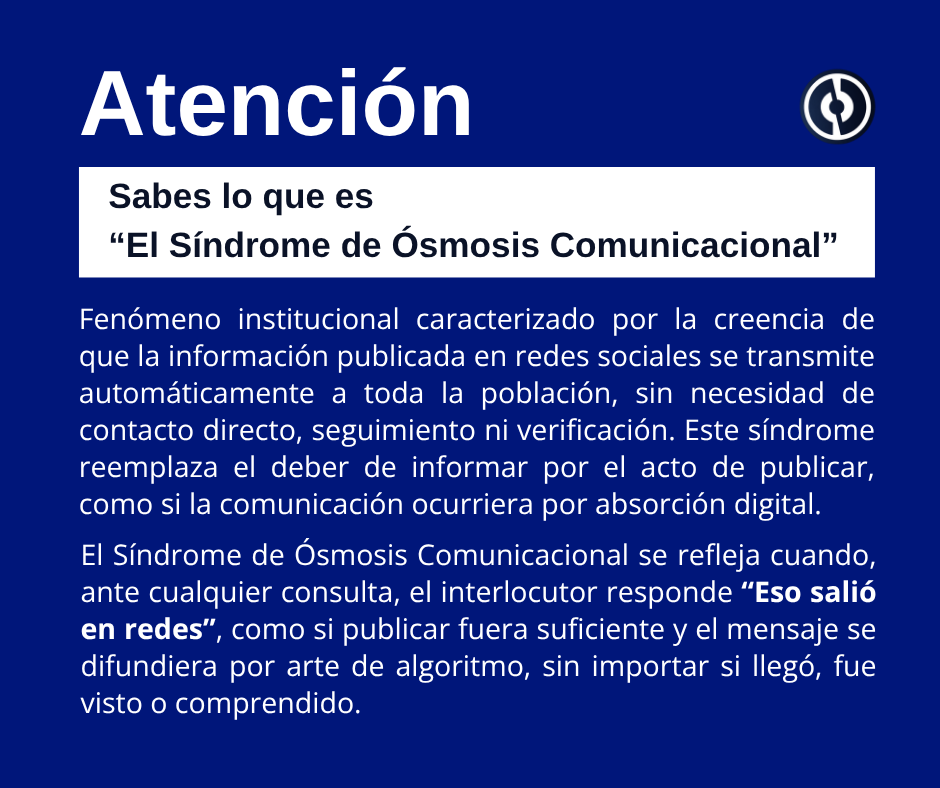

En la era de la hiperconectividad, el deporte ha sido arrastrado por una corriente que confunde el acto de publicar con el deber de comunicar. Así surge el Síndrome de Ósmosis Comunicacional, una patología institucional que asume que todo lo que se sube a redes sociales se absorbe automáticamente por atletas, entrenadores, fanáticos y comunidades, como si el algoritmo fuera un canal universal, democrático y omnipresente.

Este síndrome se manifiesta en frases como: “Eso salió en las redes”, “Ya lo subimos”, “Está en el perfil”. Pero ¿quién lo vio? ¿Quién lo entendió? ¿Quién lo compartió? ¿Quién lo necesitaba?

Las redes sociales, aunque poderosas, son espacios abiertamente cerrados. Si no te siguen, no te ven. Si no interactúan, no se enteran. Si no buscan, no encuentran. Y si cada persona vinculada al deporte se dedicara a revisar redes todo el día, simplemente no entrenaría, no competiría, no trabajaría.

Hoy es más fácil conseguir información, pero más difícil estar realmente informado. Incluso figuras como Messi o Cristiano, por estar en otra órbita mediática, aparecen en el algoritmo de millones… pero no de todo el mundo. ¿Qué queda entonces para los eventos locales, las convocatorias regionales, los cambios de reglamento, los llamados a inscripción o los comunicados urgentes?

El problema no es solo tecnológico, sino estructural. En muchas organizaciones deportivas, la comunicación ha sido reducida a la estética del feed, a la velocidad del reel, a la ilusión del alcance. Se ha instalado la idea de que mientras se publique, se cumple. Y en ese espejismo, el área de prensa se diluye, se confunde con marketing, se convierte en un apéndice decorativo que responde más a métricas que a necesidades reales de información.

En algunos casos, esta confusión nace del desconocimiento. En otros, de la flojera laboral. Porque hacer un post es más rápido que redactar un comunicado – si es que saben redactar – , verificar su recepción, responder dudas, construir puentes. Porque subir una historia parece suficiente, aunque nadie la haya visto. Porque el algoritmo da la ilusión de impacto, aunque no garantice comprensión.

Pero publicar no es comunicar. Comunicar exige intención, seguimiento, contexto, contacto humano. Exige salir del algoritmo y volver al territorio: al club, al barrio, al gimnasio, a la cancha. Exige reconocer que la información no se absorbe por ósmosis: se construye, se comparte, se conversa.

El deporte merece una comunicación digna, directa y humana. Una que no se esconda detrás del “ya se publicó”, sino que se comprometa con el “ya se informó”. Porque si el mensaje no llega, no hay comunidad. Y sin comunidad, no hay deporte.

Un ejemplo que aún resuena

Existe una métrica de vieja data que señalaba que, en los años 90 y principios de siglo, medios impresos como El Informador y El Impulso en Lara lograban vender diariamente más de 60 mil ejemplares, y los domingos alcanzaban los 100 mil ejemplares entre ambos. Según expertos en mercadeo de la época, cada periódico era leído por al menos 10 personas, con un impacto informativo que podía extenderse por una semana. Es decir, el periódico dominical podía llegar a 1 millón de lectores, una cifra cercana a la dos tercios de la población guara en ese entonces.

A esto se sumaba un ecosistema comunicacional más articulado: no existía la pugna por construir marcas personales, y los medios radiales y televisivos utilizaban a la prensa escrita como referencia informativa, reconociendo su rol como eje de contexto, verificación y profundidad.

TE PUEDE INTERESAR: Lara y su fútbol: ¿identidad en construcción o gestión en deuda?

Si bien este artículo aborda el fenómeno de manera generalizada, y muy enraizado en Venezuela, existen ejemplos que demuestran que no todo está perdido. Medios internacionales como Marca, BBC o Caracol, y organizaciones deportivas como los Cardenales de Lara, comprenden que las redes sociales son un boom dentro del contexto comunicacional global, pero no sustituyen la esencia del periodismo ni el valor de la comunicación social. Ellos saben que informar no es solo publicar, sino acercarse, escuchar, construir relato. Porque el verdadero impacto no ocurre en el feed, sino en el cuerpo a cuerpo, donde la palabra aún tiene calor, contexto y sentido.

Luis Alonzo Paz

Por Luis Alonzo Paz | CNP 10.760